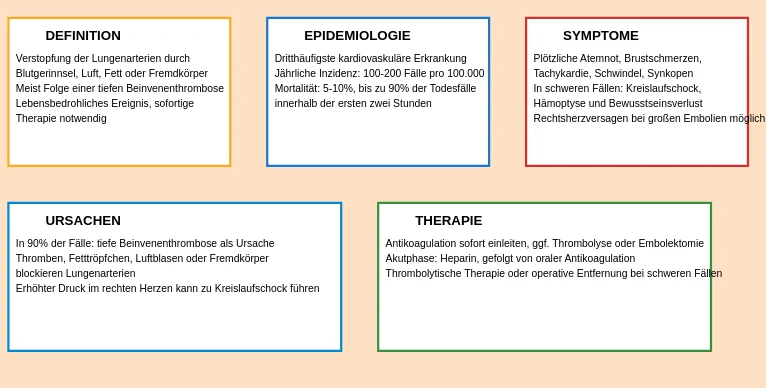

Eine Lungenembolie ist ein Gefäßverschluss in der Lunge, meist verursacht durch ein Blutgerinnsel, das aus anderen Körperregionen (häufig den Bein- oder Beckenvenen) in die Lunge wandert. Dadurch wird die Blutversorgung in einem Teil der Lunge plötzlich unterbrochen. Eine Lungenembolie ist so gefährlich, weil sich das Blut vor dem Verschluss staut und das Herz stark belastet wird. Im schlimmsten Fall droht ein lebensbedrohliches Herzversagen. Entsprechend gilt eine Lungenembolie als Notfall, der sofort behandelt werden muss.

In diesem Artikel erfahren Sie verständlich und fundiert, was eine Lungenembolie genau ist und warum sie gefährlich sein kann.

Warum ist eine Lungenembolie so gefährlich?

Eine Lungenembolie entsteht durch den plötzlichen Verschluss einer Lungenarterie oder ihrer Verästelungen. In über 90 % der Fälle handelt es sich dabei um ein losgelöstes Blutgerinnsel (medizinisch Thrombus), das über den Blutstrom in die Lunge gelangt und dort stecken bleibt. Meist stammt dieses Gerinnsel aus einer tiefen Venenthrombose der Bein- oder Beckenvenen – das heißt, in den tiefen Venen eines Beins hat sich ein Blutpfropf gebildet, der sich löst und mit dem Blut zur Lunge wandert. Seltener können auch andere Materialien eine Embolie auslösen, zum Beispiel Fett-Tröpfchen (nach schweren Knochenbrüchen), Fruchtwasser (bei seltenen Geburtskomplikationen), Luftblasen oder Tumorzellen. Doch in den allermeisten Fällen ist ein Blutgerinnsel die Ursache.

Gerät ein solches Gerinnsel in die Lunge, blockiert es die Blutversorgung des dahinterliegenden Lungengewebes. Die Folge: Der Gasaustausch (Aufnahme von Sauerstoff, Abgabe von CO₂) ist in diesem Abschnitt gestört. Zudem kann das Blut aus der unteren Körperhälfte nicht mehr ungehindert zum Herz zurückfließen und weiter in die Lunge gepumpt werden. Das Herz (vor allem die rechte Herzhälfte) muss plötzlich gegen einen viel höheren Widerstand anpumpen. Bei einer kleinen Embolie schafft das Herz das meist problemlos. Eine größere Lungenembolie jedoch kann das Herz überfordern – der Blutdruck sinkt drastisch, Organe werden nicht mehr durchblutet und es kann zum Kreislaufstillstand kommen. Fulminante Embolien (sehr große Gerinnsel, die oft beide Lungenarterien betreffen) führen unbehandelt in Minuten zum Tod. Zum Glück sind solche schweren Verläufe selten. Dennoch: Jede Lungenembolie ist potenziell ernst zu nehmen. Betroffene müssen sofort medizinisch versorgt werden, um eine Stabilisierung zu erreichen und bleibende Schäden oder tödliche Folgen zu verhindern.

Warum ist eine Lungenembolie gefährlich? Zum einen, weil sie häufig nicht sofort erkannt wird – die Symptome können unspezifisch sein und etwa mit einem Herzinfarkt oder Asthmaanfall verwechselt werden. Zum anderen, weil schnelles Handeln entscheidend ist: Je früher die Behandlung beginnt, desto besser die Prognose. Unbehandelt kann eine größere Embolie zu einem Lungeninfarkt (Absterben von Lungengewebe) und akutem Herzversagen führen. Zudem erhöht eine durchgemachte Embolie die Wahrscheinlichkeit weiterer Embolien in der Zukunft, wenn keine adäquate Therapie und Vorbeugung erfolgt. Insgesamt ist die Lungenembolie eine der häufigsten Herz-Kreislauf-Notfälle – hier zählt jede Minute.

- Entstehung des Gerinnsels (Thrombose in den Beinvenen).

- Ablösung und Wanderung des Gerinnsels.

- Verstopfung der Lungenarterie – Der akute Notfall.

- Folgen für das Herz und den Kreislauf.

- Der Blutdruck fällt rapide ab – Organe erhalten zu wenig Sauerstoff.

Wer kann eine Lungenembolie bekommen?

Grundsätzlich kann sich bei jedem Menschen eine Lungenembolie bilden. Unabhängig davon können Risikofaktoren dies weiter begünstigen.

Die unmittelbare Ursache einer Lungenembolie ist meistens eine Thrombose, typischerweise in den tiefen Bein- oder Beckenvenen. Durch verschiedene Risikofaktoren kann sich ein Blutgerinnsel in einer Vene bilden, das dann zur Lungenembolie führt. Die Risikofaktoren ähneln daher denen für Venenthrombosen. Häufig kommen mehrere Faktoren zusammen. Zu den wichtigsten Risikofaktoren zählen:

| Risikofaktor | Beschreibung |

|---|---|

| Größere Operationen oder Verletzungen | Eingriffe an Hüfte oder Knie sowie Frakturen der Bein- oder Becken-Knochen erhöhen das Thromboserisiko stark. Der Körper aktiviert die Blutgerinnung zur Wundheilung, was auch unerwünschte Gerinnsel fördern kann. |

| Längere Immobilität | Bewegungsmangel verlangsamt den Blutfluss in den Beinvenen und begünstigt die Gerinnselbildung. Besonders gefährlich bei langen Reisen, Bettlägerigkeit oder nach Operationen. |

| Angeborene oder erworbene Gerinnungsstörungen | Bestimmte Thrombophilien (z. B. Faktor-V-Leiden, Antiphospholipid-Syndrom) lassen das Blut schneller gerinnen als normal und erhöhen das Thromboserisiko. |

| Schwere Herzerkrankungen | Erkrankungen wie Herzinsuffizienz, kürzlicher Herzinfarkt oder Vorhofflimmern erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Blutgerinnseln und damit auch das Risiko für Embolien. |

| Krebserkrankungen | Tumorerkrankungen – besonders in fortgeschrittenen Stadien – steigern die Gerinnungsneigung und erhöhen das Risiko für Thrombosen und Embolien. |

| Hormonelle Einflüsse | Östrogenhaltige Medikamente wie die Antibabypille oder Hormonersatztherapien können die Gerinnung fördern. Das Risiko steigt in Kombination mit Rauchen. |

| Frühere Thrombose oder Lungenembolie | Wer bereits eine tiefe Venenthrombose (TVT) oder eine Lungenembolie hatte, hat ein erhöhtes Risiko für erneute Ereignisse. |

| Schwangerschaft und Wochenbett | Hormonelle Veränderungen und Druck auf die Beckenvenen verlangsamen den Blutfluss. Das Risiko bleibt auch in den ersten Wochen nach der Geburt erhöht. |

| Alter über 60 Jahre | Mit zunehmendem Alter steigt das Thromboserisiko durch weniger Bewegung und häufigere Erkrankungen wie Krebs oder Herzleiden. |

| Übergewicht | Starkes Übergewicht führt zu schlechterer Durchblutung, Entzündungsprozessen und erhöht die Neigung zur Gerinnselbildung. |

| Weitere Faktoren | Schwere Infektionen (z. B. COVID-19, Lungenentzündung), Krampfadern, Bluthochdruck und Diabetes können das Risiko weiter erhöhen, besonders in Kombination mit anderen Faktoren. |

Oft treten mehrere Risikofaktoren gleichzeitig auf, was das Risiko multipliziert. Beispiel: Eine über 60-jährige Person mit Übergewicht, die sich einer Knieoperation unterziehen muss, hat ein sehr hohes Thromboserisiko – hier müssen unbedingt vorbeugende Maßnahmen ergriffen werden. Wenn Sie wissen, dass Sie Risikofaktoren haben (etwa eine Gerinnungsstörung oder bevorstehende lange Flugreise), sprechen Sie mit Ihrem Arzt über Thrombose-Prävention.

Alarmzeichen erkennen – Wie fühlt sich eine Lungenembolie an?

Die Anzeichen einer Lungenembolie können sehr unterschiedlich ausfallen – von kaum merklich bis dramatisch. Kleinere Embolien verursachen mitunter gar keine Symptome oder nur leichte Beschwerden. Bei größeren Gerinnseln treten jedoch meist plötzlich Symptome auf. Typische Symptome einer akuten Lungenembolie sind:

❗ Plötzliche Atemnot

Das Gefühl, nicht genug Luft zu bekommen, tritt meist plötzlich auf und bessert sich nicht durch Ruhe oder Positionswechsel. Es ist eines der häufigsten Anzeichen einer Lungenembolie.

❗ Stechende Brustschmerzen

Schmerzen, die sich beim Einatmen verstärken, können an einen Herzinfarkt erinnern. Sie entstehen, weil das blockierte Gefäß in der Lunge die Sauerstoffversorgung beeinträchtigt.

❗ Husten (möglicherweise blutig)

Ein plötzlicher Reizhusten kann auftreten, manchmal mit blutigem Auswurf. Dies geschieht, wenn durch die Embolie Lungengewebe geschädigt wird.

❗ Schwindel und Ohnmacht

Ein plötzlicher Blutdruckabfall und Sauerstoffmangel können Benommenheit oder sogar eine kurze Ohnmacht auslösen.

❗ Herzrasen und unregelmäßiger Puls

Das Herz versucht, gegen den Widerstand in der Lunge anzupumpen, wodurch es schneller und manchmal unregelmäßig schlägt.

❗ Angst und Unruhe

Viele Betroffene verspüren eine plötzliche innere Unruhe oder sogar Panik. Dies ist eine natürliche Reaktion auf den Sauerstoffmangel und die körperliche Belastung.

Bei Verdacht auf Lungenembolie sofort den Notruf (112) alarmieren! Zögern Sie nicht, einen Rettungswagen zu rufen, wenn Sie oder jemand in Ihrer Umgebung die genannten akuten Symptome verspürt. Eine Lungenembolie ist ein akuter Notfall – hier zählt jede Minute. Warten Sie nicht darauf, dass die Beschwerden von selbst besser werden, und kontaktieren Sie nicht erst den hausärztlichen Notdienst – es muss sofort ein Notarzt kommen. Bis Hilfe eintrifft, sollten Betroffene sich hinsetzen oder mit erhöhtem Oberkörper hinlegen und ruhig atmen. Bewusstlose Personen, die nicht normal atmen, benötigen Wiederbelebungsmaßnahmen (Herzdruckmassage). Laien sollten dies nur durchführen, wenn sie darin geschult sind – ansonsten schnellstmöglich professionelle Hilfe organisieren.

- Sofort den Notruf 112 wählen – Jede Minute zählt, eine Embolie ist ein medizinischer Notfall!

- Ruhig bleiben und eine bequeme Position einnehmen, am besten mit erhöhtem Oberkörper, um die Atmung zu erleichtern.

- Keine körperliche Belastung – Jede Anstrengung kann die Sauerstoffversorgung weiter verschlechtern.

- Bewusstlose Personen in stabile Seitenlage bringen oder Wiederbelebungsmaßnahmen einleiten, falls keine normale Atmung vorhanden ist.

🧾 Falls Sie sich diese Liste zu Hause hinlegen möchten, können Sie das PDF zu den Warnzeichen herunterladen: Hier herunter

Therapie einer Lungenembolie: Was passiert im Notfall?

Die Behandlung einer Lungenembolie richtet sich danach, wie schwer die Embolie ist und wie stabil der Kreislauf und die Atmung des Patienten sind.

Grundsätzlich gibt es zwei Ziele in der Therapie:

- Erstens den Patienten stabilisieren (Sauerstoffversorgung und Kreislauf aufrechterhalten) und

- zweitens das Ursachengerinnsel beseitigen bzw. neue Gerinnsel verhindern. Hierfür stehen medikamentöse Maßnahmen (allen voran Blutverdünner) und in schweren Fällen Thrombolyse oder operative Eingriffe zur Verfügung. Zusätzlich spielen Unterstützung der Atmung und eventuell physikalische Maßnahmen eine Rolle. Im Folgenden werden die wichtigsten Therapieansätze vorgestellt.

Akutversorgung und Stabilisierung im Notfall

Bei Eintreffen des Notarztes bzw. im Krankenhaus hat die Stabilisierung des Patienten oberste Priorität. Oft erhalten Betroffene zunächst Sauerstoff über eine Maske oder Nasensonde, um den Körper besser zu versorgen. Ist der Sauerstoffgehalt im Blut sehr niedrig oder die Atmung unzureichend, kann eine maschinelle Beatmung notwendig werden. Gleichzeitig wird der Kreislauf unterstützt, z. B. durch Infusionen (Flüssigkeit über die Vene) oder – falls der Blutdruck gefährlich niedrig ist – durch kreislaufstützende Medikamente (sogenannte Vasopressoren). Bei starken Schmerzen (Brustschmerz) werden Schmerzmittel gegeben, was auch die Atemarbeit erleichtern kann. Sollte ein Herz-Kreislauf-Stillstand eingetreten sein, werden umgehend Wiederbelebungsmaßnahmen (Herzdruckmassage, Beatmung) durchgeführt.

Bereits in dieser Akutphase wird, sofern der Verdacht auf Lungenembolie besteht, meistens schon mit der medikamentösen Therapie begonnen – noch bevor alle Tests abgeschlossen sind. Konkret bedeutet das: Wenn keine klaren Gegenanzeigen vorliegen, erhält der Patient gerinnungshemmende Medikamente („Blutverdünner“), um ein weiteres Wachstum des Gerinnsels zu verhindern. Dies ist entscheidend, da das Immunsystem und körpereigene Mechanismen sofort beginnen, den Pfropf abzubauen – dieser Prozess soll unterstützt werden, ohne dass neue Gerinnsel entstehen.

Blutverdünner (Antikoagulation) als wichtigste Therapie

Eine Lungenembolie wird mit sogenannten Blutverdünnern (Antikoagulantien) behandelt. Diese Medikamente verhindern, dass das Blut verklumpt, wodurch sich bestehende Gerinnsel nicht vergrößern und neue gar nicht erst entstehen. Das Gerinnsel selbst löst der Körper langsam eigenständig auf.

Sofortige Behandlung mit Heparin

Akut wird meist Heparin verwendet, ein Medikament, das schnell wirkt und direkt vom Arzt gespritzt wird. Schon der Notarzt kann dies vor Ort durchführen, um keine wertvolle Zeit zu verlieren.

Umstellung auf Tabletten (orale Antikoagulantien)

Nach der akuten Phase erfolgt die Umstellung auf Blutverdünner in Tablettenform. Früher waren dies hauptsächlich Vitamin-K-Antagonisten (z. B. Phenprocoumon, bekannt als Marcumar®). Heute werden häufig moderne Medikamente (sog. DOAKs) verwendet, die einfacher zu handhaben sind und weniger Kontrollen erfordern.

Wie lange muss man Blutverdünner einnehmen?

Die Dauer der Einnahme hängt von individuellen Risikofaktoren ab. Mindestens drei bis sechs Monate sind üblich. Bestehen weiterhin Risikofaktoren wie genetische Gerinnungsstörungen oder chronische Krankheiten, kann eine langfristige oder lebenslange Therapie nötig sein, um das Risiko weiterer Embolien zu senken.

Blutgerinnung regelmäßig prüfen

Bei älteren Medikamenten (Vitamin-K-Antagonisten) ist eine regelmäßige Kontrolle der Gerinnungswerte notwendig. Moderne Medikamente (DOAKs) benötigen zwar weniger Kontrollen, dennoch sollten auffällige Blutungen (z. B. Zahnfleisch, Nase oder ungewöhnliche blaue Flecken) dem Arzt gemeldet werden.

Konsequente Einnahme schützt vor Rückfällen

Die regelmäßige Einnahme der Medikamente ist entscheidend. Auch wenn Beschwerden nachlassen, sollte man die Therapie nicht eigenständig abbrechen, da sonst die Gefahr eines erneuten Gerinnsels steigt. Veränderungen sollten immer mit dem behandelnden Arzt abgesprochen werden.

Thrombolyse – Gerinnsel medikamentös auflösen

Bei einer schweren Lungenembolie mit Kreislaufinstabilität (z. B. Schock oder niedriger Blutdruck) muss das Gerinnsel schnellstmöglich entfernt werden. Dazu kommt eine Thrombolyse-Therapie zum Einsatz.

Wie funktioniert die Thrombolyse?

Bei dieser Therapie erhält der Patient intravenös starke Medikamente (z. B. den Wirkstoff t-PA), die das Gerinnsel rasch auflösen. Die Medikamente aktivieren die körpereigene Fähigkeit, Blutgerinnsel abzubauen (Fibrinolyse). Dadurch verkleinert sich das Gerinnsel oft innerhalb weniger Stunden deutlich, was den Kreislauf und die Atmung schnell verbessert.

Der Nachteil: Die Medikamente wirken im gesamten Körper und können dadurch auch erwünschte Gerinnsel (wie bei frischen Wunden) auflösen. Deshalb besteht ein erhöhtes Risiko für gefährliche Blutungen, etwa im Gehirn oder im Magen-Darm-Bereich. Daher kommt die Thrombolyse nur bei akuter Lebensgefahr zum Einsatz.

Ablauf der Behandlung: Die Thrombolyse erfolgt meist auf der Intensivstation unter genauer Überwachung. Zunächst wird geprüft, ob Faktoren vorliegen, die gegen die Behandlung sprechen (z. B. frische Operationen, Schlaganfälle oder aktive Blutungen). Die Medikamente werden dann langsam über etwa 1–2 Stunden verabreicht. Schon währenddessen zeigen sich häufig erste Verbesserungen.

Erfolgschancen und Alternativen

Die Thrombolyse ist oft lebensrettend, wenn sie frühzeitig durchgeführt wird. Sollte sie nicht möglich sein oder nicht ausreichen, können interventionelle (z. B. Katheterverfahren) oder operative Maßnahmen erforderlich werden.

Hilft Atemtherapie bei einer Lungenembolie?

Eine Lungenembolie kann ernsthafte Langzeitfolgen haben, insbesondere wenn sie wiederholt auftritt oder besonders schwer ist. Eine mögliche Komplikation ist die pulmonale Hypertonie, auch Lungenhochdruck genannt. Dabei bleibt der Druck in den Lungenarterien dauerhaft erhöht, was das Herz belastet und zu chronischer Atemnot führt. Betroffene fühlen sich oft schon bei geringer Anstrengung kurzatmig und stark eingeschränkt. Doch neben Medikamenten kann Atemtherapie eine wertvolle Unterstützung bieten. Wie genau hilft sie, und was können Sie als Patient erwarten?

Das Wichtigste zuerst

Nach einer Lungenembolie können sich in den Lungengefäßen dauerhafte Verengungen oder Verschlüsse bilden. Dies erhöht den Druck in den Lungenarterien, sodass das Herz härter arbeiten muss, um Blut durch die Lunge zu pumpen. Mit der Zeit kann dies zu einer chronischen Erkrankung führen, die als chronisch thromboembolische pulmonale Hypertonie (CTEPH) bezeichnet wird. Typische Symptome sind:

- Atemnot, selbst bei leichter Belastung

- Schnelle Erschöpfung

- Eingeschränkte Leistungsfähigkeit im Alltag

Wie kann Atemtherapie helfen?

Atemtherapie umfasst gezielte Übungen und Techniken, die Ihnen helfen, Ihre Atmung zu verbessern und mit Atemnot umzugehen. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Behandlung bei pulmonaler Hypertonie und kann Ihre Lebensqualität spürbar steigern. Die Hauptziele der Atemtherapie sind:

- Stärkung der Atemmuskulatur: Regelmäßiges Training macht die Atemmuskeln kräftiger und das Atmen effizienter.

- Bessere Lungenentfaltung: Übungen sorgen dafür, dass sich die Lunge besser ausdehnt und weniger Restluft zurückbleibt.

- Erleichtertes Abhusten von Sekret: Techniken helfen, Schleim aus der Lunge zu lösen, falls vorhanden.

- Atemnot-Management: Sie lernen Methoden, um in Momenten akuter Atemnot ruhig zu bleiben und die Atmung zu kontrollieren.

Welche Atemtechniken kommen zum Einsatz?

In der Atemtherapie werden einfache, aber wirkungsvolle Techniken vermittelt, die Sie im Alltag und in Notfällen anwenden können:

- Lippenbremse: Beim Ausatmen durch halb geschlossene Lippen wird der Luftstrom verlangsamt, was die Sauerstoffaufnahme verbessert und Panik vorbeugt.

- Bauchatmung: Tiefe, langsame Atemzüge aus dem Bauch fördern eine effizientere Sauerstoffversorgung.

- Kutschersitz: Eine vorgebeugte Sitzposition mit abgestützten Armen entlastet die Atemhilfsmuskulatur und erleichtert das Atmen.

Diese Techniken sind leicht zu erlernen und können Ihnen helfen, Atemnot-Episoden besser zu bewältigen.

Wo und wie wird Atemtherapie angeboten?

Atemtherapie wird meist von Physiotherapeuten oder Atemtherapeuten geleitet. Nach einer Lungenembolie mit Folgen wie pulmonaler Hypertonie kann Ihr Arzt eine pulmonale Rehabilitation verordnen. Diese Programme dauern oft 3-6 Wochen und finden in spezialisierten Reha-Kliniken statt. Dort lernen Sie:

- Tägliche Atemübungen

- Körperliches Training

- Entspannungstechniken

Tipp: Um langfristig davon zu profitieren, sollten Sie die Übungen zu Hause fortsetzen. Einfache Atemgymnastik 1-2 Mal täglich kann einen großen Unterschied machen.

Rückfälle vermeiden: So schützt man sich vor einer erneuten Lungenembolie

Nach einer überstandenen Lungenembolie ist die zentrale Frage: Wie kann ich verhindern, dass es wieder passiert? Die gute Nachricht: Mit gezielten Maßnahmen – von medizinischen Strategien bis hin zu Alltagsanpassungen – lässt sich das Risiko deutlich senken. Dieser Text erklärt Ihnen klar und verständlich, wie Sie aktiv etwas für Ihre Gesundheit tun können. Lassen Sie uns gemeinsam die wichtigsten Schritte anschauen.

1# Blutverdünner: Ihr erster Schutz

Nach einer Lungenembolie verschreiben Ärzte meist blutverdünnende Medikamente (Gerinnungshemmer), um neue Thrombosen zu verhindern. Diese sind essenziell – aber nur, wenn Sie sie regelmäßig einnehmen. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, bevor Sie etwas ändern, denn ein eigenmächtiges Absetzen kann gefährlich sein. Manche Patienten benötigen diese Medikamente nur einige Monate, andere mit Risikofaktoren wie Gerinnungsstörungen vielleicht ein Leben lang. Vertrauen Sie hier auf die Einschätzung Ihres Arztes – sie ist auf Sie zugeschnitten.

Tipp: Stellen Sie sich die Blutverdünner als unsichtbaren Schutzschild vor. Solange er da ist, sind Sie sicherer.

2# Bewegung: Aktivität als Schlüssel

Langes Sitzen oder Liegen fördert Blutgerinnsel. Deshalb ist Bewegung eine der besten Vorsorgemaßnahmen. Im Alltag hilft schon, regelmäßig aufzustehen, spazieren zu gehen oder einfache Übungen wie Fußkreisen zu machen – das regt die Durchblutung an. Bei längerer Bettlägerigkeit, etwa nach Operationen, kann Ihr Arzt Heparin-Spritzen zur Thromboseprophylaxe empfehlen. Zu Hause könnte ein Physiotherapeut Sie unterstützen, wieder mobil zu werden.

Praktisch: Machen Sie es sich zur Gewohnheit, alle 1–2 Stunden kurz aktiv zu werden – Ihre Beine werden es Ihnen danken.

3# Kompressionsstrümpfe: Unterstützung für die Venen

Falls Ihre Beine nach einer Thrombose schwellen oder Sie eine Venenschwäche haben, können Kompressionsstrümpfe helfen. Sie fördern den Rückfluss des Blutes zum Herzen und reduzieren das Thromboserisiko. Besonders sinnvoll sind sie, wenn Blutverdünner keine Option sind. Wichtig ist, dass sie richtig passen und regelmäßig getragen werden – Ihr Arzt berät Sie dazu.

4# Risikofaktoren im Griff: Ihr Lebensstil macht den Unterschied

Einige Gewohnheiten erhöhen das Risiko für Thrombosen – hier können Sie selbst ansetzen. Rauchen schädigt die Gefäße, besonders in Kombination mit hormonellen Verhütungsmitteln – ein guter Grund, aufzuhören. Übergewicht lässt sich durch Ernährung und Bewegung reduzieren, und chronische Erkrankungen wie Bluthochdruck oder Diabetes sollten gut eingestellt sein. Frauen, die östrogenhaltige Hormone nutzen, sollten mit ihrem Arzt über Alternativen sprechen.

5# Warnsignale erkennen: Schnell handeln

Trotz aller Vorsicht kann ein Rückfall passieren. Lernen Sie die Alarmzeichen kennen: Schwellung oder Schmerzen im Bein deuten auf eine Thrombose hin, plötzliche Atemnot oder Brustschmerz auf eine Embolie. Zögern Sie nicht, Hilfe zu suchen – lieber einmal zu viel checken lassen. Als Betroffener wissen Sie, wie ernst es ist, also vertrauen Sie Ihrem Gefühl.

Ärztliche Betreuung: Ihr Sicherheitsnetz

Regelmäßige Nachsorge ist entscheidend. In den ersten Monaten prüfen Ärzte oft per Ultraschall oder Bluttests, wie es Ihnen geht. Langfristig können Herz- oder Lungenuntersuchungen nötig sein, um Folgeschäden auszuschließen. Wenn die Ursache Ihrer Embolie unklar ist, suchen Ärzte manchmal nach versteckten Gründen wie Gerinnungsstörungen. Bleiben Sie im Gespräch mit Ihrem Team – sie unterstützen Sie dabei, sicher zu bleiben.

Fazit: Mit Zuversicht nach vorn schauen

Die meisten Patienten erholen sich nach einer Lungenembolie gut und können nach einigen Monaten wieder aktiv leben. Mit Unterstützung durch Reha, Bewegung und seelische Betreuung gewinnen Sie Ihre Lebensqualität zurück. Bleiben Sie aufmerksam, aber lassen Sie sich nicht von Ängsten beherrschen. Sie haben es in der Hand: Mit ärztlicher Begleitung, einem gesunden Lebensstil und einem positiven Blick können Sie wieder voll durchatmen und Ihr Leben erfüllt gestalten.