Was sind Bronchiektasen?

Definition der Erkrankung

Bronchiektasen sind irreversible, sack- oder zylinderförmige Erweiterungen der Bronchialäste. Durch diese bleibende Ausweitung der Atemwege kann sich Sekret (Schleim) in den Bronchien ansammeln, anstatt abtransportiert zu werden. Die erweiterten, mit Schleim gefüllten Bronchien werden zu chronischen Entzündungs- und Infektionsherden in der Lunge. Bronchiektasen stellen also eine dauerhafte Schädigung der Bronchialwände dar, die sich nicht von selbst zurückbildet oder heilen lässt. Unbehandelt können sie fortschreiten und die Lungenfunktion zunehmend beeinträchtigen.

Unterschied zwischen gesunden Bronchien und Bronchiektasen

In gesunden Atemwegen sorgt ein Selbstreinigungsmechanismus (die mukoziliäre Clearance) dafür, dass eingeatmete Krankheitserreger und Partikel laufend aus der Lunge befördert werden. Die Bronchialschleimhaut produziert Schleim, der Keime bindet, und winzige Flimmerhärchen (Zilien) transportieren diesen Schleim wie ein Förderband Richtung Rachen, wo er abgehustet oder verschluckt wird.

Bei Bronchiektasen ist dieser Mechanismus gestört: Die erweiterten Bronchien können den Schleim nicht mehr effektiv abtransportieren. Das Sekret sammelt sich in den Aussackungen und bietet Bakterien einen idealen Nährboden. Es kommt zu einem Teufelskreis aus Schleimstau, Infektionen und fortschreitender Zerstörung der Bronchien. Im Gegensatz zu gesunden Bronchien tragen die von Bronchiektasen betroffenen Atemwege also nicht zur Reinigung der Lunge bei, sondern begünstigen Infektionen und Entzündungen.

Ursachen und Risikofaktoren

Bronchiektasen können durch angeborene Faktoren oder im Laufe des Lebens erworbene Schädigungen entstehen. Oft ist es ein Zusammenspiel mehrerer Ursachen.

- angeborene Faktoren oder

- erworbene Schädigungen

Angeborene Ursachen

Bei einigen Patienten liegt der Grund für Bronchiektasen bereits bei der Geburt vor. Eine der bekanntesten Ursachen ist die Mukoviszidose, auch zystische Fibrose genannt. Hierbei führt eine genetisch bedingte Störung zu sehr zähem Schleim in Lunge und anderen Organen. Die Folge ist, dass Bronchiektasen häufig schon in jungen Jahren auftreten, weil der dicke Schleim die Bronchien verstopft und so wiederholt Infektionen verursacht.

Ein weiteres Beispiel ist die primäre ziliäre Dyskinesie (PCD). Diese seltene Erbkrankheit beeinträchtigt die Funktion der Flimmerhärchen in den Atemwegen, sodass der wichtige Reinigungsmechanismus von Geburt an nicht richtig funktioniert. Als Sonderform dieser Erkrankung tritt auch das Kartagener-Syndrom auf, bei dem zusätzlich eine Spiegelbildanordnung der inneren Organe beobachtet wird.

Es gibt zudem seltene angeborene Fehlbildungen, wie Entwicklungsstörungen der Lunge oder Defekte der Bronchialknorpel, die ebenfalls zur Entstehung von Bronchiektasen führen können. Auch andere Erbkrankheiten, die mit einer Immunschwäche einhergehen, begünstigen diese Lungenveränderung bereits von klein auf.

Erworbene Ursachen (chronische Infektionen und Risikofaktoren)

Nicht angeborene Faktoren spielen ebenfalls eine bedeutende Rolle. Wiederholte oder sehr schwere Atemwegsinfektionen können die Bronchialwände dauerhaft schädigen. Beispiele hierfür sind Infektionen wie Keuchhusten in der Kindheit, schwere Lungenentzündungen, virale Infekte wie Masern oder auch heftige Grippeepisoden. Auch Tuberkulose oder Infektionen mit atypischen Mykobakterien können lokal begrenzte Bronchiektasen nach sich ziehen.

Wiederholte Infektionen können langfristig zu irreversiblen Schäden in den Bronchien führen, weshalb eine frühzeitige und konsequente Behandlung wichtig ist.

Moderne Antibiotika und Schutzimpfungen haben dazu beigetragen, dass postinfektiöse Bronchiektasen heute seltener auftreten – dennoch machen sie einen relevanten Anteil der Fälle aus. Weiterhin entwickeln Patienten mit fortgeschrittener COPD (chronisch obstruktive Lungenerkrankung) häufig Bronchiektasen, da die langjährige Entzündung und übermäßige Schleimproduktion zu zusätzlichen Infekten führen kann. Auch schweres Asthma wird gelegentlich mit Bronchiektasen in Verbindung gebracht.

Ein weiterer Aspekt sind angeborene oder erworbene Immundefekte. Wiederholte, langwierige Infektionen, die durch eine eingeschränkte Immunabwehr nicht adäquat bekämpft werden können, können dauerhafte Schäden in den Bronchien hinterlassen. Hierbei kann eine regelmäßige Gabe von Immunglobulinen in manchen Fällen helfen, das Fortschreiten der Erkrankung zu verlangsamen.

Zudem kann eine allergische bronchopulmonale Aspergillose (ABPA) – eine Überempfindlichkeitsreaktion auf Schimmelpilzsporen – zu einer chronischen Entzündung führen. Schließlich können auch mechanische Faktoren, wie eingeatmete Fremdkörper oder gutartige Tumoren in den Atemwegen, einen Sekretstau und nachfolgende Infektionen verursachen. Interessanterweise bleibt bei etwa einem Drittel der Fälle trotz umfangreicher Diagnostik die genaue Ursache unklar; diese werden als idiopathische Bronchiektasen bezeichnet.

| Kategorie | Ursache | Beschreibung |

|---|---|---|

| Angeborene Ursachen | Mukoviszidose (zystische Fibrose) | Erbliche Stoffwechselerkrankung, die zu sehr zähem Schleim führt und bereits im jungen Lebensalter Bronchiektasen begünstigt. |

| Primäre ziliäre Dyskinesie (PCD) | Angeborene Funktionsstörung der Flimmerhärchen, die den natürlichen Schleimtransport beeinträchtigt. | |

| Kartagener-Syndrom | Sonderform der PCD mit zusätzlicher Spiegelbildanordnung der inneren Organe. | |

| Angeborene Fehlbildungen | Entwicklungsstörungen der Lunge oder Defekte der Bronchialknorpel, die strukturelle Schwächen verursachen. | |

| Erbkrankheiten mit Immunschwäche | Genetische Erkrankungen, die das Immunsystem schwächen und das Risiko für wiederholte Infektionen erhöhen. | |

| Erworbene Ursachen | Postinfektiöse Schädigung | Wiederholte oder schwere Atemwegsinfektionen (z. B. Keuchhusten, Lungenentzündungen, Grippe, Tuberkulose) führen zu dauerhaften Schäden der Bronchialwände. |

| COPD | Chronisch obstruktive Lungenerkrankung mit langfristiger Entzündung und übermäßiger Schleimproduktion, die das Risiko für Bronchiektasen steigert. | |

| Asthma | Langjährige Entzündungen und Schleimproduktion können in schweren Fällen zur Entstehung von Bronchiektasen beitragen. | |

| Erworbene Immundefekte | Schwächen im Immunsystem, die zu langwierigen Infektionen führen und dadurch dauerhafte Schädigungen in den Bronchien verursachen. | |

| Allergische bronchopulmonale Aspergillose (ABPA) | Überempfindlichkeitsreaktion auf Schimmelpilzsporen, die zu chronischen Entzündungen und folglich zu Bronchiektasen führen kann. | |

| Mechanische Faktoren | Fremdkörper oder gutartige Tumoren in den Atemwegen können einen Sekretstau verursachen, der zu Infektionen und einer Schädigung der Bronchien führt. | |

| Idiopathische | In etwa einem Drittel der Fälle bleibt trotz umfangreicher Diagnostik die Ursache unklar. |

Symptome und Krankheitsverlauf

Hauptsymptome

- Chronischer Husten: Tägliche Hustenanfälle mit starkem Auswurf

- Erhöhter Auswurf: Große Mengen schleimigen oder eitrigen Auswurfs, besonders morgens

- Übelriechender Auswurf: Der Schleim kann unangenehm riechen

- Blutbeimengung im Sputum (Hämoptysen): Von leichten Blutspuren bis hin zu starken Blutungen aus den Atemwegen

- Atemnot (Dyspnoe): Anfangs bei Belastung (z. B. Treppensteigen), in schweren Fällen auch in Ruhe

Begleitsymptome

- Müdigkeit und Erschöpfung: Verminderte Leistungsfähigkeit aufgrund der chronischen Entzündung und des geringeren Sauerstoffangebots

- Wiederkehrende Atemwegsinfektionen: Häufige Bronchitiden oder Lungenentzündungen

- Verschlechterung der Symptome bei Infektionen: Mehr Husten, mehr Auswurf, oft begleitet von Fieber und Krankheitsgefühl.

Die Symptome können von Patient zu Patient stark variieren. Manche Betroffene haben nur milde Beschwerden, während andere stark eingeschränkt sind.

Bronchiektasen machen sich typischerweise durch chronische Hustenanfälle mit Auswurf bemerkbar. Charakteristisch ist ein täglicher Husten mit der Produktion von großen Mengen schleimigen oder eitrigen Auswurfs (Sputum). Viele Betroffene müssen insbesondere morgens „den Brustkorb frei husten“. Der Auswurf kann unangenehm riechen; manchmal ist auch eine Blutbeimengung dabei, die von leicht blutigem Sputum bis hin zu heftigen Blutungen (Hämoptysen) reicht. Ein weiteres Hauptsymptom ist Atemnot, die zunächst bei körperlicher Belastung (beim Sport oder Treppensteigen) auftritt und in schweren Fällen auch in Ruhe bestehen kann. Begleitend fühlen sich viele Patienten müde und abgeschlagen, was unter anderem an der dauerhaften Entzündung und dem geringeren Sauerstoffangebot liegt. Zusätzlich neigen Menschen mit Bronchiektasen zu wiederkehrenden Atemwegsinfektionen, die oft mehrere Male pro Jahr auftreten. Jede Infektion kann die Hustensymptomatik vorübergehend verschlimmern und geht nicht selten mit Fieber und allgemeinem Krankheitsgefühl einher. Wichtig zu wissen ist, dass die Ausprägung der Symptome individuell sehr unterschiedlich sein kann. Manche Menschen mit Bronchiektasen haben überraschenderweise nur geringe Beschwerden, während andere stark eingeschränkt sind.

Krankheitsverlauf und mögliche Komplikationen

Bronchiektasen sind in der Regel chronisch fortschreitend, vor allem wenn die zugrunde liegende Ursache nicht behoben werden kann. Typischerweise verläuft die Erkrankung in Wellen, in denen stabilere Phasen von akuten Verschlechterungen (Exazerbationen) abgelöst werden. Eine Exazerbation ist eine akute Verschlechterung der Symptome, meist ausgelöst durch eine Infektion. In diesem Schub nehmen Husten, Auswurf und Atemnot zu, oft kommt Fieber hinzu. Jede Exazerbation kann die entzündliche Schädigung der Bronchialwand vorantreiben, sodass mit der Zeit die Ausweitungen größer werden oder neue Bronchiektasen entstehen. Ohne Behandlung geraten Patienten in einen Teufelskreis, in dem sich Infektionen und Bronchialerweiterungen gegenseitig verstärken. Auf Dauer kann die Lungenfunktion durch Bronchiektasen eingeschränkt werden, da durch chronische Entzündungen und Vernarbungen weniger funktionsfähiges Lungengewebe zur Verfügung steht. Mögliche Komplikationen umfassen häufige Lungeninfektionen, Blutungen aus den Atemwegen sowie eine respiratorische Insuffizienz, die eine Langzeitsauerstofftherapie erforderlich machen kann. Die Prognose hängt stark von der Behandlung ab. Mit konsequenter Therapie lassen sich Beschwerden lindern und das Fortschreiten verlangsamen, wenngleich die Lebenserwartung bei schweren Bronchiektasen gegenüber Gesunden etwas reduziert sein kann. Es ist daher wichtig, neue Infekte möglichst zu vermeiden und frühzeitig zu behandeln.

Wie werden Bronchiektasen erkannt?

| Diagnoseverfahren | Beschreibung |

|---|---|

| Anamnese und klinische Untersuchung | - Ärztliches Gespräch zu Symptomen, Verlauf und möglichen Ursachen - Untersuchung der Lunge durch Abhören mit dem Stethoskop |

| Bildgebende Untersuchungen (Röntgen und CT) | - Computertomografie (HR-CT) ist der Goldstandard - Röntgen kann grobe Veränderungen zeigen, ist aber oft nicht ausreichend |

| Lungenfunktionstests | - Spirometrie misst, wie gut die Lunge Luft aufnimmt und abgibt - Peak-Flow-Test und Bodyplethysmographie helfen, das Atemmuster zu bestimmen |

| Sputum- und Laboruntersuchungen | - Untersuchung des abgehusteten Schleims auf Krankheitserreger - Blutuntersuchungen zur Abklärung von Immundefekten oder Autoimmunerkrankungen |

Der richtige Ansprechpartner bei Verdacht auf Bronchiektasen ist der Hausarzt oder ein Lungenfacharzt (Pneumologe). Die Diagnose stützt sich auf mehrere Bausteine:

Anamnese und klinische Untersuchung

- Feuchte Rasselgeräusche oder Knistern in der Lunge können Hinweise geben

- Trommelschlegelfinger oder Uhrglasnägel als Zeichen für Sauerstoffmangel

Zu Beginn steht ein ausführliches Arzt-Patienten-Gespräch, in dem der Arzt nach den Beschwerden und ihrer Entwicklung fragt – etwa, seit wann der Husten besteht, wie viel Auswurf produziert wird und ob häufig Infekte oder Blutbeimengungen auftreten. Auch vorangegangene Erkrankungen, wie frühere Lungenentzündungen, Asthma oder eine Immunschwäche, und Risikofaktoren wie Rauchen oder berufliche Schadstoff-Exposition werden berücksichtigt. Anschließend erfolgt die körperliche Untersuchung, bei der vor allem Lunge und Atemwege begutachtet werden. Beim Abhören mit dem Stethoskop lassen sich häufig feuchte Rasselgeräusche oder ein charakteristisches „Knistern“ in den betroffenen Lungenarealen feststellen. Erste Hinweise können auch an Veränderungen der Fingernägel oder an Trommelschlegelfingern erkennbar sein, die auf chronischen Sauerstoffmangel hinweisen. Diese Untersuchungen liefern erste wichtige Hinweise auf Bronchiektasen – eine definitive Diagnose erfolgt jedoch erst durch bildgebende Verfahren.

Bildgebende Untersuchungen (Röntgen und CT)

- CT zeigt erweiterte Bronchien, verdickte Wände und Sekretstau

- In bestimmten Fällen kann eine Bronchoskopie erforderlich sein

Die hochauflösende Computertomografie der Lunge (HR-CT) gilt als Goldstandard in der Diagnostik von Bronchiektasen. Im CT-Bild lassen sich die erweiterten Bronchien deutlich erkennen, oft mit verdickten Wänden und teilweise mit vorhandener Flüssigkeit oder Schleim. Eine einfache Röntgenaufnahme der Lunge kann grobe Veränderungen zeigen, reicht aber in der Regel nicht zur definitiven Diagnose aus. Bei entsprechendem Verdacht wird daher nahezu immer ein CT durchgeführt. Der CT-Scan gibt auch Aufschluss darüber, wie stark und wie verteilt die Bronchiektasen in der Lunge vorhanden sind. In bestimmten Fällen kann zusätzlich eine Bronchoskopie (Spiegelung der Bronchien) notwendig sein, um spezielle Ursachen, wie Fremdkörper oder verdächtige Bereiche, genauer zu untersuchen.

Lungenfunktionstests

- Häufig zeigt sich ein obstruktives Atemmuster mit verminderter Einsekundenkapazität (FEV₁)

- Belastungstests und Blutgasanalyse zur Sauerstoffmessung

Eine Lungenfunktionsprüfung (Spirometrie) gehört ebenfalls zur Diagnostik. Dabei wird gemessen, wie gut die Lunge Luft aufnehmen und ausstoßen kann. Bronchiektasen können zu einem obstruktiven Atemmuster führen, besonders wenn zäher Schleim die Atemwege verlegt. Häufig zeigen sich dabei eine verminderte Einsekundenkapazität (FEV₁) und ein reduziertes Atemvolumen. Weitere Tests, wie Peak-Flow-Messungen, Bodyplethysmographie und Belastungstests (zum Beispiel ein 6-Minuten-Gehtest), können das Ausmaß der Ventilationsstörung genauer bestimmen. Auch eine Blutgasanalyse kann durchgeführt werden, um den Sauerstoffgehalt im Blut zu überprüfen. Regelmäßige Lungenfunktionstests helfen zudem, den Verlauf der Erkrankung und den Erfolg der Therapie zu überwachen.

Sputum- und Laboruntersuchungen

- Erregernachweis hilft bei der gezielten Antibiotikatherapie

- Zusätzliche Tests wie Schweißtest oder Genanalyse bei Verdacht auf Mukoviszidose

Ein wichtiger Bestandteil der Diagnostik ist die mikrobiologische Untersuchung des Sputums. Hier wird der abgehustete Schleim im Labor auf Krankheitserreger untersucht, die chronische Infektionen auslösen können. Oft lassen sich Bakterien finden, die für wiederkehrende Infekte verantwortlich sind. Auch seltenere Erreger können gezielt gesucht werden. Der Erregernachweis dient dazu, das passende Antibiotikum auszuwählen. Neben der Sputumuntersuchung können auch Blutuntersuchungen erfolgen, um Hinweise auf zugrunde liegende Ursachen, wie Antikörpermängel oder Autoimmunerkrankungen, zu erhalten. Bei Verdacht auf Mukoviszidose kommt ein Schweißtest oder genetische Tests zum Einsatz, und bei PCD wird die Funktion der Zilien untersucht. Insgesamt dient die erweiterte Diagnostik also nicht nur dem Nachweis von Bronchiektasen, sondern auch der Klärung ihrer Ursachen.

Therapie und Behandlungsmöglichkeiten

- Medikamentöse Therapie

- Atemtherapie

- Chirurgische Optionen

Bronchiektasen sind zwar nicht heilbar, aber mit einer konsequenten Therapie lassen sich Beschwerden lindern, Komplikationen vorbeugen und die Lebensqualität deutlich verbessern. Die Behandlung verfolgt drei Hauptziele: Infektionen bekämpfen beziehungsweise verhindern, Schleim aus den Atemwegen entfernen und Entzündungen reduzieren. Die Therapie sollte idealerweise durch einen erfahrenen Pneumologen erfolgen, oft in Zusammenarbeit mit Physiotherapeuten und weiteren Fachärzten.

Medikamentöse Therapie: Infektionen eindämmen und die Atemwege entlasten

Die medikamentöse Behandlung von Bronchiektasen zielt darauf ab, Infektionen zu bekämpfen, Schleim zu lösen und Entzündungen zu reduzieren. Da bakterielle Infektionen eine zentrale Rolle spielen, stehen Antibiotika im Mittelpunkt der Therapie.

Gezielte Antibiotika-Therapie:

Bei akuten Infekten der Bronchien oder Lunge wird in der Regel ein Sputumtest durchgeführt. Dieser hilft, den genauen Erreger zu identifizieren und das passende Antibiotikum auszuwählen.

- Leichte Infektionen werden meist mit Tabletten behandelt.

- Schwerere Infektionen können eine Infusionstherapie im Krankenhaus erfordern.

- In speziellen Fällen können Antibiotika auch inhaliert werden, um direkt in der Lunge zu wirken.

Bei Patienten mit häufigen Infekten kann eine Langzeitantibiotika-Therapie erwogen werden. Dabei wird über mehrere Monate ein niedrig dosiertes Antibiotikum eingesetzt, das nicht nur antibakteriell, sondern auch leicht entzündungshemmend wirkt.

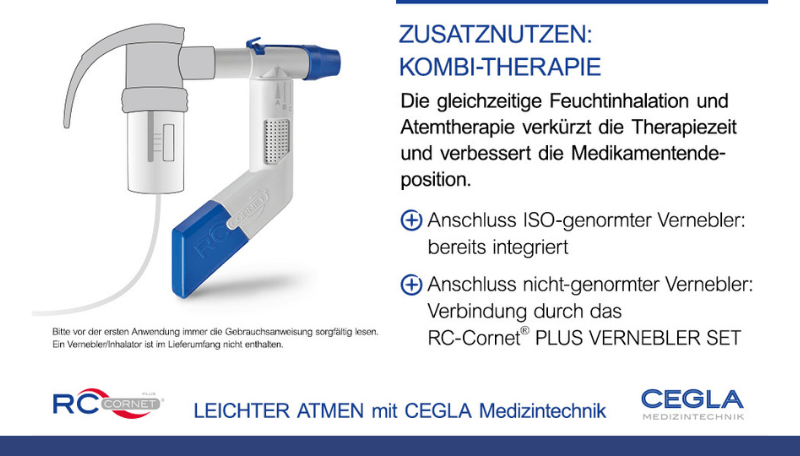

Atemphysiotherapie und physikalische Maßnahmen

Die tägliche Atemphysiotherapie ist ein essenzieller Bestandteil der Behandlung.

Unter dem Begriff Bronchialtoilette versteht man alle Maßnahmen, die darauf abzielen, die Atemwege von Sekret zu befreien. Ziel ist es, den festsitzenden Schleim zu lösen und abzutransportieren. Hierbei spielen Patientenschulungen eine große Rolle: Mit Hilfe von Physiotherapeuten erlernen Betroffene spezielle Techniken und den Einsatz von Hilfsgeräten, um effektiv abzuhusten.

Zu den bewährten Vorgehensweisen gehört zunächst

- die Inhalation von schleimlösenden Substanzen,

- gefolgt von mechanischen Maßnahmen wie Vibration oder Klopfmassage, die den Schleim lockern.

- Schließlich wird durch geeignete Lagerungen und spezielle Atemtechniken der gelöste Schleim abgehustet.

Diese Atemtherapie erfordert Übung und nimmt in der Regel täglich zwischen 20 und 30 Minuten in Anspruch. Mit der Zeit entwickelt der Patient eine Routine, die dazu beiträgt, die Lunge sauber zu halten und Infektionen vorzubeugen.

Chirurgische Optionen bei schweren Fällen

Eine operative Behandlung von Bronchiektasen kommt nur in seltenen Ausnahmefällen infrage. Da Bronchiektasen meist beidseitig in der Lunge verteilt auftreten, ist eine Operation oft nicht sinnvoll. Wenn jedoch die Erkrankung auf einen einzelnen Bereich der Lunge begrenzt ist und dieser ständig Infektionen oder Komplikationen verursacht, kann eine Teilresektion der Lunge erwogen werden. Dabei wird entweder ein Segment oder ein ganzer Lungenlappen entfernt, um den Infektionsherd zu beseitigen. Dieser Eingriff ist jedoch nur dann gerechtfertigt, wenn alle konservativen Therapieoptionen ausgeschöpft sind und weiterhin lebensbedrohliche Komplikationen drohen.

Atemtherapie bei Bronchiektasen

Die Atemtherapie (Atemphysiotherapie) verdient besondere Aufmerksamkeit, da sie für Patienten mit Bronchiektasen von zentraler Bedeutung ist. Sie hilft dabei, den Schleim aus den Bronchien zu entfernen und so Infektionen vorzubeugen. Es gibt verschiedene effektive Techniken und Hilfsmittel, die erlernt werden können, wobei die individuelle Eignung stets durch einen Atemphysiotherapeuten beurteilt wird.

1. PEP-Systeme

Die PEP-Atmung basiert darauf, gegen einen Widerstand auszuatmen. Spezielle PEP-Geräte, wie Mundstücke oder Masken mit Ventil, erzeugen beim Ausatmen einen leichten Druck in den Atemwegen. Dieser positive Druck verhindert ein Kollabieren der kleinen Bronchien und fördert den Luftstrom hinter dem Schleim, der diesen nach vorne drückt. Oszillierende PEP-Geräte, die zusätzlich Vibrationen erzeugen, können den Schleim noch effektiver lösen. Die Anwendung ist einfach erlernbar und wird meist täglich durchgeführt. Studien zeigen, dass die PEP-Atmung bei Bronchiektasen sehr effektiv sein kann, um die Schleimmenge zu reduzieren.

2. Autogene Drainage

Die autogene Drainage ist eine spezielle Atemtechnik, bei der der Betroffene durch kontrolliertes Atmen den Schleim aus den verschiedenen Lungensegmenten nach und nach selbst in Richtung Rachen befördert. Diese Technik kommt ohne zusätzliche Geräte aus. Sie gliedert sich in mehrere Phasen: Zunächst erfolgt ein ruhiges, tiefes Ein- und Ausatmen, um die Atemwege zu stabilisieren. Anschließend folgen sehr tiefe Atemzüge, die die peripheren Lungenabschnitte mit Luft füllen. Daraufhin werden mehrere forciert, jedoch schonende Ausatmungen durchgeführt – das sogenannte Huffing –, um den Schleim zu mobilisieren, ohne die Atemwege komplett kollabieren zu lassen. Durch diesen Wechsel werden Schleimansammlungen in tiefen Lungenabschnitten Schritt für Schritt gelöst. Wichtig ist, die autogene Drainage unter Anleitung zu erlernen, um die Technik korrekt anzuwenden.

3. Aktiver Zyklus der Atemtechniken (ACBT)

Der aktive Atemzyklus kombiniert mehrere Atemübungen, die in einer festgelegten Reihenfolge durchgeführt werden. Dabei besteht der Zyklus aus einer ruhigen Atemruhedphase, in der tief und entspannt in den Bauch geatmet wird, gefolgt von mehreren tiefen Atemzügen, die die Lungenbasis maximal belüften. Abschließend wird durch forciertes, aber kontrolliertes Ausatmen (Huffing) der mobilisierte Schleim nach oben befördert und anschließend abgehustet. Dieser aktive Zyklus kann mehrfach wiederholt werden und stellt eine flexible Methode dar, die sich individuell an die Bedürfnisse des Patienten anpassen lässt. Er wird in vielen Ländern als Standardtechnik bei Bronchiektasen empfohlen und kann nach erfolgreichem Training auch zuhause regelmäßig durchgeführt werden.

Leben mit Bronchiektasen

Ein Leben mit Bronchiektasen erfordert einige Anpassungen im Alltag, aber mit dem richtigen Management kann eine gute Lebensqualität erreicht werden. Es ist wichtig, aktiv an der eigenen Gesundheit mitzuwirken, die Erkrankung zu verstehen und bestimmte Gewohnheiten zu etablieren, die der Lunge helfen.

Sport und körperliche Aktivität

Regelmäßige Bewegung kann die Lungenfunktion verbessern und Beschwerden wie Atemnot und Erschöpfung reduzieren. Besonders moderate Aktivitäten, bei denen man sich noch unterhalten kann, sind empfehlenswert. Diese stärken die Atemmuskulatur, fördern die Durchblutung der Lunge und verbessern die Sauerstoffaufnahme.

✔ Zügiges Spazierengehen

✔ Radfahren

✔ Schwimmen

✔ Leichte Gymnastik

Für viele Patienten sind Lungensport-Gruppen eine wertvolle Unterstützung. Diese werden von Fachleuten geleitet und bieten speziell angepasste Übungen für Menschen mit chronischen Atemwegserkrankungen. Wichtig ist, realistische Ziele zu setzen und den eigenen Körper nicht zu überlasten.

Ernährung und Flüssigkeitszufuhr

✔ Erhöhter Kalorienbedarf: Chronische Infektionen und häufiges Husten können den Energieverbrauch steigern. Eine ausreichende Zufuhr von Kalorien und Eiweiß hilft, Mangelernährung zu vermeiden.

✔ Vitamine & Mineralstoffe: Frisches Obst und Gemüse liefern wichtige Nährstoffe für die Immunabwehr.

Eine ausgewogene Ernährung unterstützt das Immunsystem und die allgemeine Gesundheit. Obwohl spezielle Diäten bei Bronchiektasen nicht erforderlich sind, sollte Mangelernährung vermieden werden. Chronische Infektionen können den Kalorienbedarf erhöhen, und intensives Husten kann zu einem gesteigerten Energieverbrauch führen. Eine ausreichende Zufuhr von Kalorien und Eiweiß ist daher essenziell. Frisches Obst und Gemüse liefern wichtige Vitamine und Mineralstoffe, die das Immunsystem stärken. Auch eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr ist von großer Bedeutung, um den Bronchialschleim dünnflüssig zu halten. Wasser und ungesüßte Tees sind ideal, während koffeinhaltige Getränke in großen Mengen eher austrocknend wirken können. Ein Rauchstopp ist ebenfalls eine der wichtigsten Maßnahmen, da Tabakrauch die Flimmerhärchen schädigt und Entzündungen fördert.

Psychosoziale Aspekte und Unterstützungsmöglichkeiten

✔ Rehabilitationsprogramme und Patientenschulungen – medizinische Betreuung und Aufklärung

✔ Selbsthilfegruppen – Erfahrungsaustausch mit anderen Betroffenen

✔ Psychotherapie oder Beratung – Strategien zur Bewältigung von Ängsten

Die Diagnose einer chronischen Lungenerkrankung kann auch seelisch stark belasten. Ständiger Husten, verminderte Leistungsfähigkeit und die Angst vor erneuten Infekten können zu Stress und Ängsten führen. Psychosoziale Unterstützung und Selbsthilfeangebote sind daher ein wichtiger Bestandteil des Umgangs mit Bronchiektasen. Viele Patienten finden in Rehabilitationsprogrammen, Patientenschulungen oder Selbsthilfegruppen nicht nur fachliche Unterstützung, sondern auch Austausch und Gemeinschaft, was den Alltag erleichtert. Auch psychotherapeutische Angebote können helfen, Bewältigungsstrategien zu entwickeln und seelische Belastungen zu mindern.