Lungenemphysem einfach erklärt: Was passiert mit der Lunge?

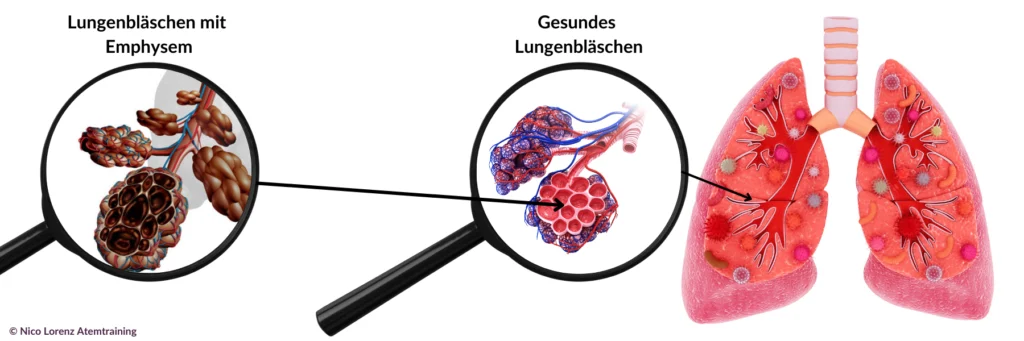

Ein Lungenemphysem ist eine fortschreitende Lungenerkrankung, bei der die kleinen, ballonartigen Lungenbläschen (Alveolen) Schaden nehmen. Normalerweise ermöglichen diese Alveolen den lebenswichtigen Gasaustausch, indem sie Sauerstoff aufnehmen und Kohlendioxid abgeben. Bei einem Emphysem werden die Wände der Alveolen zerstört, wodurch sie ihre Elastizität verlieren. Die Folge ist eine Überblähung der Lunge mit größeren, aber weniger funktionalen Lufträumen. Dadurch verkleinert sich die Oberfläche, die am Gasaustausch beteiligt ist, was die Sauerstoffaufnahme und Kohlendioxidabgabe erheblich einschränkt.

| Übersicht | Beschreibung |

|---|---|

| Hauptursachen und Risikofaktoren | Lungenemphysem entsteht hauptsächlich durch Rauchen. Weitere Risikofaktoren sind Schadstoffbelastung (Feinstaub, Gase, Dämpfe), genetische Faktoren (Alpha-1-Antitrypsin-Mangel) und Atemwegsinfektionen. |

| Symptome und Anzeichen | Atemnot ist das Hauptsymptom. Weitere Symptome sind Husten, Auswurf, verminderte Leistungsfähigkeit, bläuliche Verfärbung von Lippen und Fingern (Zyanose) und ein fassförmiger Brustkorb. |

| Diagnoseverfahren | Die Diagnose erfolgt durch Anamnese, körperliche Untersuchung, Lungenfunktionstests (Spirometrie, Bodyplethysmographie), bildgebende Verfahren (Röntgen, CT) und Blutgasanalyse. |

| Behandlungsoptionen | Die Behandlung umfasst Rauchstopp, Medikamente (Bronchodilatatoren, Kortison), Sauerstofftherapie, Atemtherapie, Lungensport und in schweren Fällen operative Eingriffe (Lungenvolumenreduktion, Lungentransplantation). |

| Präventive Maßnahmen | Rauchen vermeiden, Schadstoffe meiden, regelmäßige Bewegung, gesunde Ernährung und Schutzimpfungen. |

Die verschiedenen Formen des Lungenemphysems

Es gibt verschiedene Formen des Lungenemphysems, die sich in ihrer Lokalisation und im Entstehungsmechanismus unterscheiden:

- Zentrilobuläres Emphysem: Betrifft vor allem die zentralen Bereiche der Lungenläppchen. Diese Form tritt überwiegend bei Rauchern auf und wird häufig von einer chronisch-obstruktiven Bronchitis begleitet.

- Panlobuläres Emphysem: Hier sind die gesamten Lungenläppchen betroffen – meist beginnend in den unteren Lungenabschnitten. Diese Variante kann auch durch einen Alpha-1-Antitrypsin-Mangel verursacht werden.

- Paraseptales Emphysem: Diese Form tritt in den äußeren Bereichen der Lunge, nahe der Pleura (der Lungenumhüllung), auf und kann mit einem Spontanpneumothorax einhergehen.

- Bullöses Emphysem: Charakteristisch ist die Bildung großer, blasenartiger Hohlräume (Bullae) in der Lunge, die auf gesundes Lungengewebe drücken und so die Atmung weiter beeinträchtigen können. Diese kann als Folge eines zentrilobulären oder panlobulären Emphysems entstehen.

COPD und Lungenemphysem: Zwei Begriffe, eine Krankheit?

COPD – die chronisch obstruktive Lungenerkrankung – fasst verschiedene Erkrankungen zusammen, die den Luftstrom in der Lunge behindern. Zu den häufigsten Vertretern gehören die chronische Bronchitis und das Lungenemphysem. Dabei handelt es sich beim Lungenemphysem um eine spezifische Form der COPD, wobei beide Erkrankungen oft gemeinsam auftreten.

Unterschiede:

- Chronische Bronchitis: Hierbei handelt es sich um eine Entzündung der Bronchien, die vor allem durch Husten, Auswurf und Atemnot gekennzeichnet ist.

- Lungenemphysem: Bei dieser Erkrankung kommt es zur Zerstörung der Lungenbläschen (Alveolen). Die betroffenen Alveolen verlieren ihre Elastizität, weiten sich übermäßig aus und schaffen ineffiziente Lufträume, was zu ausgeprägter Atemnot führt.

Gemeinsamkeiten:

- Beide Erkrankungen werden häufig durch das Rauchen ausgelöst.

- Sowohl chronische Bronchitis als auch Lungenemphysem beeinträchtigen die Atmung und reduzieren die Lebensqualität erheblich.

Die größten Risikofaktoren und wie du sie vermeidest

Die häufigste Ursache für ein Lungenemphysem ist das Rauchen. Die im Zigarettenrauch enthaltenen Schadstoffe lösen chronische Entzündungen in den Atemwegen aus und schädigen das Lungengewebe. Auch Passivrauchen birgt ein erhebliches Risiko.

Weitere Risikofaktoren sind:

- Schadstoffbelastung: Feinstaub, Gase, Dämpfe und organische Antigene in der Raum- oder Außenluft können die Lunge schädigen. Besonders in Berufen mit hoher Schadstoffbelastung, wie bei der Arbeit mit Quarzstaub, Schweißrauch oder Chlorgas, steigt das Risiko.

- Genetische Faktoren: In seltenen Fällen kann ein angeborener Alpha-1-Antitrypsin-Mangel vorliegen – ein Eiweiß, das normalerweise die Lunge vor schädlichen Enzymen schützt. Fehlt dieses Schutzprotein, wird das Lungengewebe anfälliger.

- Atemwegsinfektionen: Häufige Infektionen der Atemwege können ebenfalls zur Entstehung eines Lungenemphysems beitragen.

Diese Symptome solltest du ernst nehmen

Die Symptome entwickeln sich meist schleichend über Jahre. Anfangs bemerken Betroffene Beschwerden vor allem bei körperlicher Belastung, später auch in Ruhe. Typische Anzeichen sind:

- Atemnot (Dyspnoe): Das dominierende Symptom, das sich im Krankheitsverlauf verschlechtert.

- Husten: Häufig trocken, manchmal auch mit Auswurf.

- Auswurf: Besonders bei gleichzeitig auftretender chronischer Bronchitis.

- Verminderte Leistungsfähigkeit: Schnellere Ermüdung und geringere Belastbarkeit.

- Gewichtsverlust und Muskelschwund: Können im fortgeschrittenen Stadium auftreten.

- Zyanose: Bläulich verfärbte Lippen und Finger als Folge von Sauerstoffmangel.

- Fassförmiger Brustkorb (Fassthorax): Durch die Überblähung der Lunge.

- Trommelschlegelfinger: Verdickte Finger- und Zehenspitzen, ein häufiges Zeichen bei fortgeschrittener Erkrankung.

Von mild bis lebensbedrohlich: Die vier Stadien des Lungenemphysems

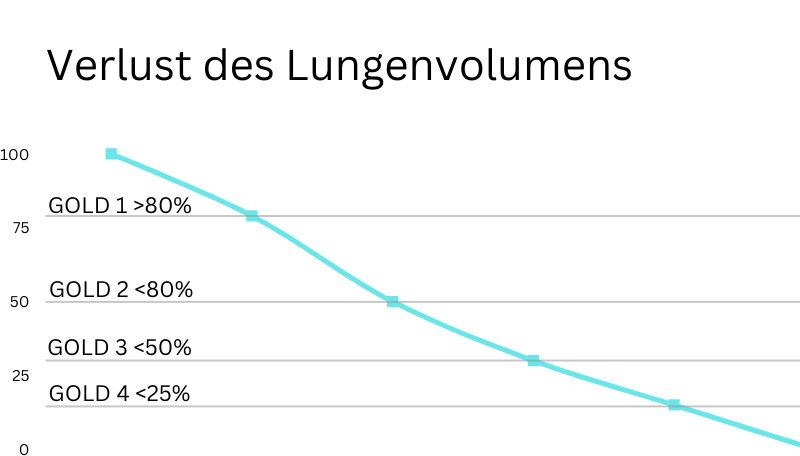

Die Schwere des Emphysems wird anhand des sogenannten GOLD-Schemas in vier Stadien eingeteilt. Dabei misst man den FEV1-Wert – die Menge an Luft, die innerhalb einer Sekunde ausgeatmet werden kann:

| Stadium | Beschreibung | FEV1-Wert (im Verhältnis zum Sollwert) | Symptome |

| GOLD 1 (mild) | Leichte Einschränkung der Lungenfunktion | 80% oder mehr | Atemnot nur bei starker Belastung, gelegentlicher Husten |

| GOLD 2 (moderat) | Mäßig eingeschränkte Lungenfunktion | 50-79% | Atemnot bei zunehmender Belastung, häufiger Husten und Auswurf |

| GOLD 3 (schwer) | Stark eingeschränkte Lungenfunktion | 30-49% | Atemnot bereits bei geringer Belastung, intensiver Husten und Auswurf |

| GOLD 4 (sehr schwer) | Sehr starke Einschränkung | Weniger als 30% | Atemnot in Ruhe, sehr starker Husten, gravierende Lebensqualitätseinschränkung |

Zusätzlich werden COPD-Patienten anhand des CAT-Scores (COPD Assessment Test) und des mMRC-Tests (Modified Medical Research Council Questionnaire) in Gruppen (A, B, E) eingeteilt, um das Risiko für akute Verschlechterungen besser einschätzen zu können.

Welche Diagnoseverfahren wirklich aussagekräftig sind

Die Diagnose eines Lungenemphysems stützt sich auf verschiedene Untersuchungen, die zusammen ein umfassendes Bild der Lungengesundheit ergeben. Ärzte betrachten dabei nicht nur die Art der Untersuchung, sondern vor allem auch die Ergebnisse und spezifischen Werte, die auf ein Emphysem hindeuten:

1. Anamnese und körperliche Untersuchung: Der erste Eindruck

Hier beginnt alles mit einem Gespräch über Ihre Beschwerden, Ihre Krankengeschichte und Risikofaktoren wie Rauchen oder Schadstoffbelastung. Der Arzt wird genau fragen nach:

- Atemnot: Wie stark und bei welcher Belastung tritt sie auf?

- Husten: Ist er trocken oder produktiv (mit Auswurf)?

- Auswurf: Wie sieht er aus (Farbe, Konsistenz)?

- Vorerkrankungen: Gibt es Asthma, chronische Bronchitis oder andere Lungenerkrankungen in der Familie?

Bei der körperlichen Untersuchung achtet der Arzt auf typische Anzeichen, wie:

- Atemgeräusche: Sind sie abgeschwächt oder gibt es Pfeifgeräusche (Giemen, Brummen)?

- Fassthorax: Ist der Brustkorb überbläht und fassförmig?

- Zyanose: Verfärben sich Lippen und Finger bläulich durch Sauerstoffmangel?

- Trommelschlegelfinger und Uhrglasnägel: Verdickte Finger- und Zehenspitzen, die auf chronischen Sauerstoffmangel hindeuten können.

2. Lungenfunktionsprüfung: Messen, was die Lunge leistet

Spirometrie: Hier wird gemessen, wie viel Luft Sie in einer Sekunde ausatmen können (FEV1) und wie viel Luft Sie insgesamt aus- und einatmen können (Vitalkapazität). Hinweis auf Emphysem: Ein erniedrigter FEV1-Wert im Verhältnis zur Vitalkapazität ist typisch. Auch die totale Lungenkapazität kann erhöht sein, weil die Lunge überbläht ist und mehr Luft "gefangen" wird.

3. Bildgebende Verfahren: Der Blick ins Innere der Lunge

Röntgenaufnahme des Brustkorbs: Eine erste bildliche Darstellung, die Veränderungen wie eine Überblähung der Lunge (abgeflachtes Zwerchfell, vergrößerter Raum hinter dem Brustbein), vergrößerte Herzsilhouette (bei fortgeschrittenem Emphysem) und Bullae (große, luftgefüllte Blasen) sichtbar machen kann.

Computertomographie (CT): Liefert detailliertere Bilder und ist aussagekräftiger, um das Ausmaß des Emphysems und die Verteilung der Schädigung genauer zu beurteilen. Hier erkennt man zerstörte Alveolen und Lufträume besser. Auch andere Lungenerkrankungen können so besser ausgeschlossen werden.

4. Blutgasanalyse: Sauerstoff und Kohlendioxid im Blut

Diese Untersuchung misst die Konzentration von Sauerstoff und Kohlendioxid im arteriellen Blut. Hinweis auf Emphysem: In späteren Stadien kann ein erniedrigter Sauerstoffpartialdruck (pO2) und ein erhöhter Kohlendioxidpartialdruck (pCO2) auftreten, was auf eine eingeschränkte Funktion des Gasaustauschs hinweist. Im Frühstadium kann die Blutgasanalyse aber noch normal sein.

5. Bluttest auf Alpha-1-Antitrypsin-Mangel: Genetische Ursache ausschließen

Dieser Test wird durchgeführt, wenn der Verdacht auf einen genetisch bedingten Alpha-1-Antitrypsin-Mangel besteht, der in seltenen Fällen zu Emphysemen führen kann, besonders bei jüngeren, nicht-rauchenden Patienten. Ein niedriger Wert dieses Proteins im Blut bestätigt den Mangel.

Die besten Behandlungsmöglichkeiten im Überblick

Ein Lungenemphysem ist leider nicht heilbar, da zerstörtes Lungengewebe nicht regeneriert werden kann. Ziel der Therapie ist es, das Fortschreiten der Erkrankung zu verlangsamen, die Symptome zu lindern und Ihre Lebensqualität zu verbessern.

Medikamentöse Therapie: Welche Medikamente helfen

- Bronchodilatatoren: Diese Medikamente, die meist als Inhalationsspray verabreicht werden, erweitern die Atemwege. Hierzu zählen:

- Beta-2-Sympathomimetika: Sie entspannen die Bronchialmuskulatur und können in kurz- oder langwirksamer Form eingesetzt werden.

- Anticholinergika: Sie blockieren den Botenstoff Acetylcholin, der für die Verengung der Bronchien verantwortlich ist – ebenfalls in kurz- und langwirksamer Form.

- Theophyllin: Wirkt bronchienerweiternd und entzündungshemmend und wird in Tablettenform eingenommen.

- Entzündungshemmende Medikamente: In bestimmten Fällen kommen auch inhalative Kortisonpräparate zum Einsatz, um Entzündungen in den Atemwegen zu reduzieren.

- Antibiotika: Diese werden bei bakteriellen Infektionen der Atemwege verabreicht.

- Substitutionstherapie: Bei Vorliegen eines Alpha-1-Antitrypsin-Mangels kann durch Infusionen des fehlenden Proteins eine Therapie erfolgen.

Ohne Medikamente gegen Lungenemphysem

- Rauchstopp: Der wichtigste Schritt zur Verbesserung Ihrer Lungenfunktion. Unterstützt werden Sie dabei durch Raucherentwöhnungsprogramme und Nikotinersatzpräparate.

- Sauerstofftherapie: Insbesondere in fortgeschrittenen Stadien kann eine Langzeit-Sauerstofftherapie notwendig sein – mit stationären oder mobilen Sauerstoffgeräten.

- Atemtherapie: Durch gezielte Atemübungen, wie zum Beispiel die Lippenbremse oder die Bauchatmung, lernen Sie, Ihre Atmung zu verbessern und die Atemmuskulatur zu stärken.

- Lungensport: Regelmäßige, auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Bewegung hilft, die Lungenfunktion zu erhalten und die allgemeine Fitness zu steigern.

- Patientenschulung: Durch gezielte Schulungen lernen Sie, wie Sie mit Ihrer Erkrankung umgehen, die korrekte Inhalationstechnik anwenden und weitere Therapiemaßnahmen optimal nutzen.

Inhalieren, aber richtig: So entfalten Medikamente ihre volle Wirkung

Viele Patienten mit Lungenemphysem nutzen täglich Inhalatoren – doch nicht jeder setzt sie korrekt ein. Eine falsche Anwendung kann dazu führen, dass der Wirkstoff nicht tief genug in die Lunge gelangt oder nur ein Bruchteil davon tatsächlich aufgenommen wird. Das Ergebnis? Die gewünschte Wirkung bleibt aus, und die Atemnot verschlechtert sich trotz Therapie.

Warum ist die richtige Inhalationstechnik so wichtig?

Ein Inhalator soll die Medikamente direkt in die Lunge transportieren, wo sie gezielt wirken können. Falsches Timing, eine zu schwache oder zu hektische Einatmung oder eine unpassende Technik verhindern jedoch, dass genügend Wirkstoff ankommt. Deshalb ist es entscheidend, die Handhabung regelmäßig zu überprüfen und zu optimieren.

Die richtige Anwendung – Schritt für Schritt:

| Schritt | Anleitung |

|---|---|

| Vorbereitung | 1. Inhalator schütteln (falls erforderlich) und Schutzkappe entfernen. 2. Langsam und vollständig ausatmen, um Platz für die Inhalation zu schaffen. |

| Inhalation | Dosieraerosole (Sprays): Mundstück in den Mund führen, Lippen fest umschließen, gleichzeitig auf den Inhalator drücken und tief sowie langsam einatmen. Trockenpulverinhalatoren: Kräftig und tief einatmen, damit das Pulver in die Lunge gelangt. Vernebler: Ruhig und gleichmäßig atmen, bis das Medikament vollständig zerstäubt wurde. |

| Nach der Inhalation | 3. Atem für 5–10 Sekunden anhalten, damit das Medikament in der Lunge wirken kann. 4. Langsam durch die Nase oder mit der Lippenbremse ausatmen. 5. Nach Kortison-haltigen Inhalatoren den Mund ausspülen, um Pilzinfektionen zu vermeiden. |

Zusätzliche Tipps für eine effektive Inhalation:

- Regelmäßige Kontrolle: Lassen Sie Ihre Technik von einem Arzt oder Apotheker überprüfen – selbst kleine Fehler können die Wirkung mindern.

- Inhalierhilfen nutzen: Spacer (Vorschaltkammern) helfen, die Medikamentenaufnahme zu verbessern, besonders bei Dosieraerosolen.

- Kombination mit Atemtechniken: Techniken wie die Bauchatmung oder die Lippenbremse können die Aufnahme unterstützen.

Moderne Inhalatoren sind hocheffektiv – wenn sie richtig angewendet werden. Nehmen Sie sich daher die Zeit, Ihre Technik zu perfektionieren. Denn jede korrekt durchgeführte Inhalation bedeutet mehr Luft und eine bessere Kontrolle über Ihre Symptome.

Wann eine OP sinnvoll ist – und welche Optionen es gibt

Bei den meisten Patienten mit Lungenemphysem stehen medikamentöse und nicht-medikamentöse Behandlungen im Vordergrund. Doch wenn Atemnot trotz aller Maßnahmen bleibt und die Lungenfunktion weiter abnimmt, kann eine Operation helfen. Entscheidend ist, dass die OP individuell abgewogen wird – nicht jeder Patient kommt dafür infrage.

Wann ist eine Operation sinnvoll?

Chirurgische Eingriffe werden in Betracht gezogen, wenn:

- Die medikamentöse Therapie und Atemtherapie nicht mehr ausreichen.

- Die Lunge stark überbläht ist und die Atmung massiv einschränkt.

- Keine anderen schwerwiegenden Erkrankungen gegen eine OP sprechen.

- Der Patient Nichtraucher oder bereit ist, das Rauchen dauerhaft aufzugeben.

Mögliche chirurgische Eingriffe:

1. Lungenvolumenreduktion – mehr Platz für bessere Atmung

Eine überblähte Lunge nimmt so viel Platz ein, dass das Zwerchfell nach unten gedrückt wird und nicht mehr richtig arbeiten kann. Die Folge: erschwerte Atmung und ständige Atemnot.

Optionen der Lungenvolumenreduktion:

- Chirurgische Entfernung von geschädigtem Lungengewebe: Durch eine Operation werden stark zerstörte Lungenbereiche entfernt, damit das gesunde Gewebe effizienter arbeiten kann.

- Endoskopische Lungenvolumenreduktion (ELVR): Eine minimalinvasive Alternative ohne große OP. Dabei werden kleine Ventile oder Spiralen über ein Bronchoskop (Schlauch durch Mund oder Nase) in die Atemwege eingesetzt. Diese blockieren die erkrankten Lungenabschnitte, sodass sie schrumpfen und der restlichen Lunge mehr Raum zum Arbeiten bleibt.

Für wen ist sie geeignet?

- Patienten mit schwerem Lungenemphysem, aber ohne massive Lungennarben (Fibrosen).

- Wenn vor allem die oberen Lungenbereiche betroffen sind.

- Wenn trotz Sauerstofftherapie und Medikation die Atemnot extrem bleibt.

2. Lungentransplantation – letzter Ausweg bei schwersten Fällen

Wenn die Lunge kaum noch funktioniert und alle anderen Maßnahmen nicht mehr helfen, bleibt die Lungentransplantation als letzte Option. Dabei wird eine oder beide Lungen durch Spenderorgane ersetzt.

Herausforderungen einer Lungentransplantation:

- Lange Wartezeiten auf ein passendes Spenderorgan.

- Risiko der Abstoßung des neuen Organs, weshalb lebenslange Immunsuppressiva nötig sind.

- Strenge Auswahlkriterien: Alter, allgemeiner Gesundheitszustand und Begleiterkrankungen spielen eine Rolle.

Für wen ist sie geeignet?

- Patienten mit einer sehr schweren Form des Emphysems im Endstadium (GOLD 4).

- Wenn die Lebenserwartung ohne Transplantation stark eingeschränkt ist.

- Falls keine anderen schweren Erkrankungen eine OP unmöglich machen.

Fazit: OP als Chance, aber nicht für jeden

Ein chirurgischer Eingriff kann bei Lungenemphysem eine deutliche Erleichterung bringen, ist aber nur in bestimmten Fällen sinnvoll. Während die Lungenvolumenreduktion die Atmung verbessern kann, ist eine Lungentransplantation eine radikale, aber oft lebensrettende Maßnahme. Wer für eine OP infrage kommt, sollte sich ausführlich von einem Lungenspezialisten beraten lassen – denn der Eingriff ist nur dann erfolgreich, wenn er exakt auf den Patienten zugeschnitten ist.

Atemtherapie: Die besten Techniken für mehr Luft und weniger Atemnot

Atemtherapie ist ein zentraler Bestandteil der Behandlung und unterstützt Sie dabei, Ihre Atmung zu verbessern und besser mit der Erkrankung umzugehen.

Ziele der Atemtherapie:

- Verbesserung der Atemmechanik: Erlernen von Techniken wie der Lippenbremse und der Bauchatmung, um tiefer und effizienter zu atmen.

- Sekretmobilisation: Mit speziellen Hustentechniken und Hilfsmitteln (z. B. PEP-Masken oder Flutter) wird der Schleim in den Bronchien gelöst.

- Steigerung der Thoraxbeweglichkeit: Gezielte Übungen verbessern die Beweglichkeit des Brustkorbs und stärken die Atemmuskulatur.

- Atmung und Entspannung: Entspannungstechniken helfen, Stress abzubauen und die Atmung zu beruhigen.

Atemtechniken:

- Lippenbremse: Atmen Sie durch die Nase ein und lassen Sie die Luft langsam durch leicht gespitzte Lippen entweichen. So wird der Druck in den Atemwegen erhöht und die Bronchien stabilisiert.

- Bauchatmung: Atmen Sie tief in den Bauch ein, sodass sich dieser nach außen wölbt, und ziehen Sie beim Ausatmen den Bauch wieder ein. Dies aktiviert das Zwerchfell und vertieft Ihre Atmung.

Atemerleichternde Körperhaltungen:

- Kutschersitz: Setzen Sie sich aufrecht auf einen Stuhl, beugen Sie den Oberkörper leicht nach vorne und stützen Sie die Ellenbogen auf den Knien ab – so entlasten Sie Ihre Atemmuskulatur.

- Wandstellung: Stützen Sie sich mit den Unterarmen an einer Wand ab, legen Sie die Stirn auf Ihre Arme und halten Sie die Beine leicht gespreizt.

- Stuhlstütze: Stehen Sie aufrecht und stützen Sie sich mit den Händen auf der Rückenlehne eines Stuhls ab, während die Beine leicht auseinander stehen.

Atemtherapie kann sowohl in Einzel- als auch in Gruppensitzungen erfolgen – geleitet von speziell ausgebildeten Atemphysiotherapeuten.

Leben mit Lungenemphysem

Neben der medizinischen Behandlung können Sie im Alltag verschiedene Maßnahmen ergreifen, um besser mit der Erkrankung umzugehen. Es ist wichtig, Reizstoffe zu meiden, indem Sie Rauch, Staub, Abgase und andere schädliche Stoffe vermeiden. Achten Sie auf eine gute Raumluftqualität und lüften Sie regelmäßig. Bei beruflicher Exposition gegenüber Schadstoffen empfiehlt sich zudem das Tragen eines Atemschutzes.

Regelmäßige Bewegung trägt dazu bei, Ihre Lungenfunktion und allgemeine Fitness zu erhalten. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt darüber, welche Sportarten für Sie geeignet sind. Ebenso sollten Sie die erlernten Atemtechniken regelmäßig üben – sei es beim Spazierengehen oder in ruhigen Momenten zu Hause.

Eine ausgewogene Ernährung unterstützt Ihr Immunsystem und hilft, ein gesundes Körpergewicht zu halten. Setzen Sie auf frische Lebensmittel wie Obst, Gemüse, Vollkornprodukte und fettarme Milchprodukte und vermeiden Sie stark verarbeitete Lebensmittel sowie zuckerhaltige Getränke.

Auch regelmäßige Schutzimpfungen, zum Beispiel gegen Grippe und Pneumokokken, tragen dazu bei, Atemwegsinfektionen vorzubeugen. Scheuen Sie sich zudem nicht, psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn die Erkrankung zu emotionalen Belastungen wie Angst oder Depression führt.

Komplikationen bei einem Lungenemphysem

Ein Lungenemphysem kann zu ernsthaften Komplikationen führen:

- Pulmonale Hypertonie: Erhöhter Blutdruck in den Lungenarterien, der zu Atemnot, Brustschmerzen und Herzproblemen führen kann.

- Cor pulmonale: Die rechte Herzhälfte wird durch den erhöhten Druck in den Lungenarterien überlastet, was zu Herzrhythmusstörungen und Ödemen führen kann.

- Ateminsuffizienz: Die Lunge schafft es nicht mehr, den Körper ausreichend mit Sauerstoff zu versorgen, was lebensbedrohlich sein kann.

- Spontanpneumothorax: Ein plötzliches Eindringen von Luft in den Raum zwischen Lunge und Brustwand, oft verursacht durch das Platzen einer Emphysemblase, führt zu akuter Atemnot und Brustschmerzen und erfordert meist eine stationäre Behandlung.

Lebenserwartung bei Lungenemphysem: Was beeinflusst den Krankheitsverlauf?

Die Prognose beim Lungenemphysem hängt von verschiedenen Faktoren ab – etwa dem Schweregrad der Erkrankung, dem Alter, anderen Begleiterkrankungen und vor allem Ihrem Rauchverhalten. Ein konsequenter Rauchstopp kann das Fortschreiten verlangsamen und die Lebenserwartung deutlich erhöhen. Eine frühzeitige Diagnose und ein konsequentes Behandlungskonzept verbessern die Chancen, den Alltag besser zu bewältigen.

Selbsthilfegruppen: Warum du mit deiner Diagnose nicht allein bist

Der Austausch mit anderen Betroffenen kann Ihnen helfen, besser mit der Erkrankung umzugehen. Selbsthilfegruppen bieten nicht nur emotionale Unterstützung, sondern auch wertvolle Tipps aus dem Alltag. Hier einige Anlaufstellen:

- COPD-Deutschland e.V. – Duisburg, www.copd-deutschland.de

- Patientenliga Atemwegserkrankungen e.V.

- Lungenemphysem-COPD-Deutschland, www.lungenemphysem-copd.de

- Selbsthilfegruppe Lungenemphysem - COPD am Helios Klinikum Niederberg sowie in Schleswig Holstein (Rendsburg/Büdelsdorf)

Weitere Unterstützung erhalten Sie von Lungenfachärzten, spezialisierten Kliniken und Rehabilitationszentren.

Was du mit Lungenemphysem erwarten kannst – und was du tun kannst

Das Lungenemphysem ist eine ernstzunehmende Erkrankung, die Ihre Lebensqualität stark beeinträchtigen kann. Die zentrale Botschaft dieses Informationsblattes lautet: Rauchen ist der Hauptauslöser, und ein konsequenter Rauchstopp ist der effektivste Weg, um das Fortschreiten der Erkrankung zu bremsen.

Frühe Diagnosen, eine umfassende und individuell abgestimmte Therapie – sei es medikamentös, durch Atemtherapie oder Lungensport – und der regelmäßige Austausch mit anderen Betroffenen können erheblich dazu beitragen, Ihre Gesundheit zu schützen und Ihre Lebensqualität zu verbessern. Nutzen Sie die hier aufgeführten Tipps und Informationen, um aktiv gegen das Lungenemphysem vorzugehen und Ihren Alltag besser zu meistern.